在对DataArt博物馆项目的采访的第二部分中,基辅控制论研究所的高级研究员Vera Glushkova回顾了苏联学生的生活,谈论了“半胱氨酸”的发生,这一切在1960年代基辅都曾去过,并在1970年代复兴了,有关足球控制论Valery Lobanovsky,以及成为著名科学家的女儿意味着什么。

在与家人在保加利亚的维拉·格鲁什科娃(Vera Glushkova)(中)的左边,她的父亲-院士维克多·格鲁什科夫(Viktor Glushkov)。在此处阅读Vera Viktorovna访谈的第一部分。

学生平日

-在什么时候您会效法父亲的脚步?

- 从一开始就。也许我不是真的想要,我喜欢外国语言,但是我的父母说:“我们必须去那里。”

-所以你父亲影响了你?

-不,他只是提供建议,从不强迫,因为他认为一个人应该选择自己。但是妈妈却相反。

Valentina Mikhailovna和Viktor Mikhailovich-薇拉·格鲁什科娃(Vera Glushkova)的父母

-放学后在哪里学习?

-在控制论系大学。专业-经济控制论。除她外,该学院还设有应用数学和数学语言学系。

-您是Glushkov的女儿这一事实如何影响了您的生活?有帮助吗?

-相反。我父亲是该党的一员,曾在国防工业工作,对此他引起了很多关注。我们公寓里的电话在窃听。上帝禁止我和我的姐姐做错了事-它会飞进去的,所以看起来似乎一点也不。我认识的一名学生最近向我抱怨说,除了学业以外,他还被迫做其他事情,无论是打扫还是清洁。对于当今的年轻人来说,这是令人困惑的,但是在我们这个时代,这是事物的顺序。我们只是没有做的:一个集体农场,一个建筑工地,一个蔬菜基地。我抓住了土匪-我去了DND(自愿小队-Ed。),在饭厅洗碗。

主要是女孩子在我们国家学习经济学。当我们从旧的红色大学大楼搬到新的控制论大楼时,我们经常被派去做建筑和清洁工作。我记得他们经过一对夫妇将我们送进了院子,用手中的铁锹给我们说,我们必须挖沟。好吧,那女孩呢?我们起身,挖了二十厘米,然后拉啦啦啦。半小时后,我们的策展人费奥多尔·科沃罗斯蒂扬(Fyodor Khvorostyany)来到了。他很小,一直到我的肩膀。他从眉毛下看了这个案子,用铁锹铲了一下,实际上是在15分钟内挖了一个沟渠,我们正在挖一个半小时。

基辅州立大学控制论学院的建筑建于1976-1978年。图片来源:pastvu.com

或另一集。很长时间以来,新大楼中的供暖系统都无法正常工作。当时建筑物的温度是+ 8度,我们通过了考试给贝洛夫教授,数学非常困难。我们进去,他说:“他们脱掉了所有的皮大衣,因为那里有婴儿床。”他们起飞,写字,teeth不休,我们拿出教科书。他把它们拿走,说:“直到你从指挥官那里拿到你在清理领土上工作了两个小时的证明,我才会将记录簿退还。”

苏联学生时代就是这样。他们席卷了研究所前面的街道,喜欢去蔬菜基地。这项工作并不尘土飞扬,蔬菜和水果应尽可能多地摄取。他们去集体农场帮忙。夏天非常好:在自然界中,新鲜的天然产物,一条河。但是我记得在第一年,我们去了十一月。我们被送去保存胡萝卜和甜菜根两个星期。他们冻结了,雪落了。由于寒冷,我们穿着裘皮大衣睡而没有脱衣服。早上我们起床,去了田野,一直工作到晚上。如果只需要采摘胡萝卜-拖拉机正在将它们从冰冻的地面上挖出来,那么我试图用脚将甜菜挑出来。有时会有半束飞走。一周后他们变得完全脏了,而不是睡觉,他们晚上回家洗衣服,早上已经在工作。每个人都很好。

重拍《半胱氨酸》

-您的培训是如何组织的?你看过车吗?

-图书馆大楼里有一架M-220,除了人文学科,整个大学都在那里数了。我非常感谢我的编程老师Baudrik,我经常记得他。编程对是星期六的第一对,许多学生没有参加。我想睡觉,尤其是因为在那些日子里,有可能错过多达60个小时而不受惩罚。我记得走在大学走廊上时,Bodrik抓住我说:“ Glushkova,我当然知道您的闹钟不起作用,但是如果您的程序不起作用,我将不会进行测试。”我学会了在Fortran中编程。

M-220是1968年开发的半导体计算机。直到1974年在莫斯科的计算机和分析机工厂以及喀山计算机厂生产

-什么是计算机访问权限?像往常一样,您是否通过窗口移交了打孔卡?

-我们在重新打孔机上进行了更多工作,了解了如何手动切割打孔卡。如果只是将其填充,则需要在窗口处排长队,并且填充过程很长。因此,他们自己用剃刀切开孔,然后将它们放入再穿孔器中,在此下面有孔的是一整个打孔卡。她已经在直行了。如果事实证明甚至有点歪,它将不会读取。到最后,我已经完全了解所有代码。我的另一个秘密武器是光的朋友。队列很长,一天不止一次,甲板没有被赶走,Sveta有演技才华-她会哭。她会进来,开始从门口哭泣:“如果您不跳过甲板,我们将不会接受测试。”依此类推,一天三遍。

-您认为无法利用父亲的职位吗?例如,至少在工作中让他数一数?

-上帝禁止!我父亲永远做不到。每个人都应该做他自己的事情,他的人太多了,以至于不想问他什么。如果我们有所作为,那是为了共同利益,而不是为了我自己。例如,教师节那天在大学翻拍的“ Cybertonia”。

1960年代的苏联是各种学生和科学短剧的鼎盛时期。这时,神话般的赛博通国家出现在基辅控制论研究所。刚开始是除夕,然后巡回演出在基辅的各个场所进行了幽默的表演。研究所的员工在十月宫的年轻观众剧院表演。乌克兰报纸通过电视对他们进行拍摄,有关虚拟国家赛博通尼亚的报道。实际上,那几年我们的研究所是该国的知识分子驱动力之一。

基辅控制论研究所,1960年代图片来源:cyberua.info

在教职当天,我们以形象和肖像创作了《 Cybertonia》。在活动开始的几个月前,我的姐姐Olya就开始与1960年代“ Cybertonia”的参与者进行交谈。以我的观点,在教职员工5月5日这一天,整个大学都没有学习-每个人都跑来看看控制论如何庆祝。我们进行了游行,模仿节目“时间”,拍卖,我们自己的货币–木槌,我们在带有四个保护等级的打孔卡上打印了整整一个月。而且我还赚了假钱。

有很多。建筑物前的池塘被命名为诺伯特·维纳(Norbert Wiener),而尼斯湖怪兽应该出现在其中。在地下一层有一个怪异的表演,展示了喜欢的老师的东西,绘画,然后在拍卖会上播放。一旦来自附近竞技场的一匹真正的马被带到游行队伍中。

除夕的邀请卡,以赛博通护照的形式制作

-他们说有人因木鲈被惩罚-这种货币吗?

-副院长弗拉基米尔·彼得罗维奇·舍甫琴科被召集到党委员会:“你有什么样的钱?!”他设法反击。有活动-会议,拍卖-只能由同伴参加。只是普通的钱变成了等值货币。在学院的大厅里有兑换处,在那里人们还可以买一张纪念品,以打孔卡的钱。

赛博通的纸币偶尔仍会在拍卖会上浮出水面。来自auction.ru交易平台的照片

-在1970年代至1980年代,一切都过于民主。

-每个记得的人都说那是一段不可思议的时刻。我们在民主方面做得很好。一个人可以提出他的想法,每个人都喜欢在这里工作很长时间,他们几乎都住在那里。而且他们很友善,没有个人追求成功的全部追求。斯特拉格斯基剧院的故事是“星期一从星期六开始”。这些情绪在那里很好地描述了。

BESM-6和第一个人

-当您第一次亲眼看到计算机时,您的感受是什么?

-我不记得有什么特别的情绪。 1984年撰写论文时,我开始学习BESM-6。她81岁从大学毕业,然后和女儿一起坐-五年后我出生。当我上班时,我开始考虑我的任务。 BESM-6是一台很棒的机器,就像个人机器一样。你进来,工作没问题。在我们旁边的是欧盟。在那里-不断喊叫,鼓声飞扬,有些东西不起作用。我们没有那个,这是一种荣幸。

-您有视频终端吗?

-是的,每个人都坐着。

-还记得您的第一台个人计算机吗?

-顺便说一句,是手工组装的“辛克莱尔”。我们买了它,然后玩了Ghos游戏。“我们从盒式录音机上装入了它,图像显示在电视上。

-第一个上班的人是谁?

-第一个出现在我们国内的“ Neuron”。那是1980年代。由于起初只有一辆汽车,整个部门都来玩耍和工作,所以人们甚至在晚上都呆着。他们喜欢驾驶Digger,甚至还获得了冠军。我们在Neuron上画了图片,写了音乐,竞争着看谁能使程序更好。例如国际象棋。

Neuron I9.66是苏联IBM PC / XT兼容的个人计算机。它在1980年代中期由基辅无线电测量设备研究所开发,生产了7年。Sergei Frolov收藏的个人电脑照片

控制论病毒

-当时您从事的经济控制论是一个新方向吗?

-当时许多指示都是新的。例如,控制论研究所拥有三个医学系,其中一个医学控制论系由尼古拉·阿莫索夫(Nikolai Amosov)领导,尼古拉·阿莫索夫是苏联非常著名的心脏外科医师。他对心脏病患者进行了手术,并需要使用器械。此外,他还在该研究所进行了另外两个主题。尤其是个性建模的主题。

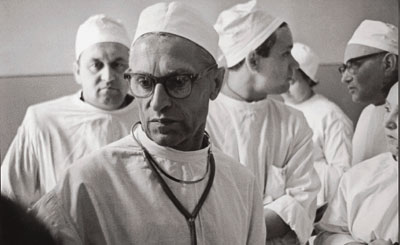

尼古拉·阿莫索夫(Nikolay Amosov)是心脏病学和胸外科创新技术的作者,致力于老年学,人工智能和社会计划问题

父亲,如果世界上出现了新事物,他立即创建了一个部门或小组,人们开始在这些领域工作。有时,确定新部门的方向。该研究所有很多东西!弗拉基米尔(Vladimir)和米哈伊尔·迪亚诺夫(Mikhail Dianov)兄弟对哈雷彗星进行了非常准确的计算。有化学控制论和政策预测部门-现在,这是最流行的领域之一。在那里,算出了一天中一次阿拉伯-以色列危机的开始。我记得我父亲很高兴:“他们准确地预测了!”

足球控制论是另外一个故事。著名的培训师瓦列里·洛巴诺夫斯基(Valery Lobanovsky)受过技术教育。首先,他在基辅理工学院学习,然后在“ Chernomorets”演出,他毕业于敖德萨理工学院。他是世界上第一个开始计算团队表现的模型的人。据我了解,这是一个新趋势,因为不可能仅通过增加锻炼次数来挤出结果。我不得不发明一些东西,并决定用数学方法解决问题,以优化游戏作为控制论的对象。

Viktor Glushkov本人和他的许多员工都热爱足球。在中心的照片中,Naum Shor是控制论研究所非平稳优化部门的负责人

当时,个人运动的运动员已经被骗了。在我们国家,体育学院系主任彼得罗夫斯基成为第一个处理这个问题的人,他使杰出的短跑选手,奥运会冠军瓦列里·博佐夫(Valery Borzov)脱身。彼得罗夫斯基用数学模型将他带到重要比赛的巅峰状态。顺便说一句,他得出的结论是,无需增加培训课程的数量。您甚至可以降低它,只是必须有一定的节奏。这样更有效。

瓦列里·洛巴诺夫斯基(Valery Lobanovsky)和奥列格·巴齐列维奇(Oleg Bazilevich)

1974年,Zentlentsov,Bazilevich和Lobanovsky在基辅迪那摩建立了一个科学中心,不仅开始计算每位球员以使他在比赛时处于最佳身体状态,而且还计算了比赛的策略和战术。洛巴诺夫斯基求助于古卢什科夫,他们聊了五个小时。有人告诉我,我父亲提出了关于足球模拟情况的“动态刻板印象”的概念。洛巴诺夫斯基考虑了所有细微之处,仔细研究了他的对手的游戏。然后将所有这些输入模型并进行计算。控制论研究所的一位研究生甚至与巴齐列维奇(Bazilevich)写了一本书,内容是将数学博弈论(一种单独的数学学科)应用于足球。

1974年,他们开始朝这个方向努力。1975年,他们获得了UEFA超级杯。在1990年代,洛巴诺夫斯基写道:“我们发明了足球控制论”。我的女son拍摄了纪录片《永远的洛巴诺夫斯基》(Lobanovsky Forever),在那里普拉蒂尼和其他著名足球运动员谈论了他的智力足球。外国人来跟他学习。正如我们在一篇文章中指出的那样,“控制论病毒在基辅市上空盘旋。”

纪念室

-你的论文专门做什么?

-其主题是移动物体的旅行推销员问题。当前汽车中的GPS导航器用于静态对象,而我第一次将任务设置为动态对象。最佳避免移动物体。顺便说一下,数学家在抽象期刊上写道,我是第一次提出这样的问题。

-您什么时候为自己辩护,您遇到了什么问题?

-1991年,与我的论文主题相关的是,我被SDI计划“战略防御计划”录取-这是军事空间。但是联盟崩溃了,不幸的是,我们的空间被覆盖了。

后来我研究了切尔诺贝利主题。父亲去世后,该研究所被分为几个研究中心。我搬到马克·兹列兹尼亚克(Mark Zheleznyak)中。现在,马克·兹列兹尼亚克(Mark Zheleznyak)应日本方面的邀请在福岛大学工作,然后我们与切尔诺贝利进行了交易。切尔诺贝利事故发生后,三个小组计算了放射性核素在第聂伯河沿岸的扩散:莫斯科,列宁格勒人和我们的人。热列兹尼亚克(Zheleznyak)的小组计算最准确,她在流体力学方面是最出色的,然后她被邀请参加各种国际项目。我们参与了罗得岛项目,该项目是用于消除欧洲核事故后果的决策支持系统的开发。我参与了人口疏散计划。这是用欧洲纳税人的钱完成的,我们受到了欧洲议会同志的监督。它已经在1990年代。

顺便说一句,在1990年代的同一时间,我们部门的人员已经开始远程工作。我们的团队非常年轻,所有员工都在一个机房工作,那里有很多员工。令人难以置信的嘈杂。然后,我们的经理将个人计算机交给高级研究人员,让我们在家工作,通过电子邮件发送作业。在我家里的电脑上,大概一半的孩子在忙着玩。

在1990年代后期的危机之后,当我们的科学院停止薪水时,经历了一个非常艰难的时期,然后我开始研究计算机技术的历史。

我记录了各种各样的人,不幸的是,其中许多人已经离开了。在大多数情况下,我们处理了OGAS和ACS的历史,发现了1973年和1964年的文件,并在上面写了很多作品。这是主题。然后他们开始接管足球控制论,人工智能...-

研究所的纪念室是如何出现的?

-父亲去世后,根据科学院主席团的法令。当然,我想更新它,但是为此需要资金。不幸的是,在当前的经济形势下,为该研究所分配的资金很少,而且我们每年用于科学的资金正在减少。关于如何使用技术和新技术打造酷博物馆,我有很多想法。

控制论研究所的维克多·格鲁什科夫(Viktor Glushkov)纪念馆

-这个房间有工作场所吗?

-原来如此。壁橱中还有礼物,文件。许多文档尚未进行分析,我只是没有足够的时间,而且没有人要这样做。仅一个IFIP,八个英语健康文件夹。方便地,所有方向都集中在一个地方。在莫斯科和列宁格勒,所有这些作品都散布在不同的机构中。但是基辅控制论研究所是普遍的。

-新西伯利亚有一个专门针对Ershov院士的项目。他们数字化并发布了幸存下来的整个档案。

-我们至少应该数字化OGAS!1973年草案有700页,1980年有800页。这就是问题所在。

Vera Glushkova在Fakty报纸的编辑部。图片来自Vera Viktorovna的Facebook页面

实时谷歌

-告诉我们您家庭生活的物质方面。

-我的父亲绝对是个工作狂,他一点也不高兴。如果我从旅途中带来任何东西,那都与我们的精神发展有关,例如记录或书籍。他本人非常喜欢技术创新-相机,便携式录音机。

-为什么要记录?

-然后我已经在该学院学习,并且对现代音乐很感兴趣。他问要带些什么,所以我要记录。他不了解它们,因此陪同他的法国人建议购买什么。我记得当时他从法国带来了斯莱德和乌里亚·希普。许多人来找我们听。

-你的书库是什么?

-图书馆很大,既有艺术性又有科学性。那时每个人都读科幻小说,我们有很多。那时,出版了一部小说选集,收集了许多出色的作家,包括我们的国内外作家:雷·布拉德伯里(Ray Bradbury),亚瑟·克拉克(Arthur Clarke),斯坦尼斯拉夫·莱姆(Stanislav Lem),罗伯特·谢克利(Robert Sheckley)等约30卷。最有趣的是,几乎所有东西都被某人拿走了。他们可能拿了它来阅读,但没有退还。我并不生气:上帝禁止,有人会觉得这些书有用。

-你父亲喜欢诗歌吗?

-是的,他喜欢诗歌,可以背诵几个小时。我非常了解维索茨基。当我们去保加利亚时-他工作,我们休息-认真地读我们幽默的东西。关于Fischer,关于Kanatchikova的别墅,我读德语的《浮士德》,我喜欢普希金,布洛克,布留索夫。他记忆深刻。他说,六年级时他读了一本关于催眠的书,虽然他不喜欢它,但是当他读到它时,他懂得了如何训练记忆。他本人发明了这项技术,记住了20页的数学文字。有时我们做了填字游戏。在《科学与生活》中,它们非常复杂,无法在地图上找到一些河流和城市的名称,但他知道一切。活着的Google当然是惊人的。

与苏联科学院Anatoly Stogniy的对应成员度假时

-您说他喜欢远足。

-是的,对他来说,这是最好的假期-与他的公司一起乘船航行。我们搭起了帐篷,没有说他们会站在哪里。那时没有手机,但是如果紧急需要签名,总会以某种方式找到它。