所有健康和自由都是不同的:外部和内部。

1。

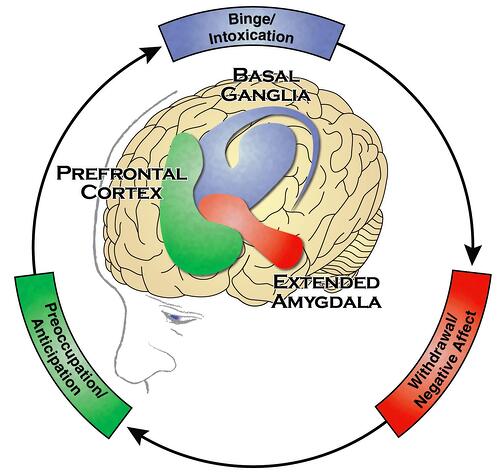

如果我们的基因组中潜伏着一些问题基因,我们很可能会成瘾,而且相对较早,我们的成瘾将是困难且无望的。如果基因还好怎么办?这也不能保证任何东西:暴露在足够高的剂量与成瘾可能性赋予了很长时间的物质可以使我们沉迷即使有一个“安全”的基因组。进入令人上瘾的游戏的哪一组牌都没关系。我们从诱人的闪亮堆中提取了什么物质都没有关系。无论哪种情况,我们都会触发某些大脑结构的神经适应过程。在恶劣的情况下,这些过程会形成所谓的成瘾周期-成瘾的神经生物学本质。

2。

人脑由860亿个神经元组成,它们通过数万亿个连接通过电信号彼此“通信”。这些连接称为突触。突触由突触前和突触后膜组成。膜之间的空间称为突触间隙。当神经元兴奋时,突触前膜会分泌特殊物质-神经递质。谷氨酸,GABA,多巴胺,5-羟色胺,去甲肾上腺素是神经递质。突触后膜具有这些物质的受体。当神经递质分子与受体相互作用时,神经信号从一个神经元传递到另一个神经元。奖励系统的主要神经递质是多巴胺。

所有上瘾的物质都能产生愉悦的感觉。是的,它们每个都有其特定的作用。而且,是的,愉悦程度和成瘾潜力的大小之间的关系是非线性的(换句话说,产生最强烈愉悦感的物质不必在成瘾竞赛中排名第一)。但是,使一种物质上瘾的原因是其直接或间接影响奖励系统神经元的能力,而奖励系统是我们行为的基本调节器。

我们的整个行为生活符合触发,行为,奖励的公式。在伏隔核是在奖励制度的关键环节。纹状体背侧区拉特纹状体,背侧参;英语背侧纹状体)-形成习惯的关键环节。

我们以期待(渴望)和愉悦(喜欢)的形式体验奖励。匮乏是由广泛的神经系统产生的一种形式的动机,中脑边缘多巴胺系统是其中的一部分。喜好是由更小,更脆弱的神经系统的活动驱动的,并且似乎依赖于脑啡肽而不是多巴胺。欲望和喜好是基于不同的机制,首先由肯特·贝里奇(Kent Berridge)和特里·罗宾逊(Terry Robinson)提出。在实验室动物和人类中都证实了这一假设。在伏伏核中,大约90%的缺乏细胞和10%的喜欢细胞。到此为止并确保您了解上述内容的重要性:我想要并且喜欢-这些是不同的现象,即使在神经元水平上也不同。现在看到底什么才是最重要的:表面活性剂的消耗会导致只需要神经元的刺激。因此,渴望加剧,而喜欢不仅不会加剧,甚至会逐渐消失。因此,可以说成瘾不是快乐的问题,而是欲望的问题。边缘力量,就是它! -你会在心里说。你会是对的。多年来,对精神活性物质的渴望越来越强烈,使用它带来的乐趣越来越少-这里就是成瘾性神经戏剧的纸浆。

Berridge和Robinson的理论通常可以归结为:成瘾行为是由于缺乏和喜欢的神经元之间的功能失配引起的:当使用表面活性剂时,实验小鼠(和人们)越来越想要。使瘾君子平息欲望并增加喜好的唯一方法是继续使用表面活性剂,他们必须增加剂量才能获得所需的喜好水平。

多巴胺系统不仅受到刺激,而且变得敏锐...敏化表现为神经元形态的变化,例如树突棘的形状和数量(从上一章节中回忆转录因子NFκB和MEF2 )。同时,想要的神经元对表面活性剂和任何有希望的药物提示都具有高反应性:莱茵酒杯,烟草烟雾的气味,发a的音乐。当然,在将来,由于PAS的限制,致敏神经元并非一直都在活跃。但是在触发情况下它们可能会变得如此。一旦触发,敏化作用将持续很长时间,甚至可能终身。

NIAAA的主管George Cub和NIDA的主管Nora Volkow开发并补充了Berridge和Robinson的概念。由他们领导的研究表明,伏隔核中神经元的过度激活会导致奖励系统和大脑其他系统(如杏仁核和前额叶皮层)内的神经适应性变化。系统内神经适应性涉及受体:由精神活性物质引起的多巴胺释放过多导致突触后膜上多巴胺受体密度的代偿性降低。好吧,以某种方式减轻多巴胺攻击。那怎么了?在没有表面活性剂的情况下,多巴胺现在与更少的受体结合的事实。在主观经验方面,这会导致不满,不满和快感不足。

现在关于背侧纹状体-习惯电路的主要结构。在某个时候,对令人垂涎的物质的需求不仅变得强烈,而且变得强迫性,强迫性:内心的人可能反对这种使用,但似乎没有人在听他-有一种习惯,强烈而强迫性,并且需要日复一日地保持。我不想这么做,但这是必要的,并且有必要像生活一样。而且强迫症是必要的过渡到清醒后仍然继续。连续数月,弃权者注意到一种含糊的,有时需要做某事并“固定”这种行为的行为:他们玩电子游戏数小时,沉迷于电视节目中,沉迷于体育运动中,没有完全意识到自己正在追随强迫性行为大约相同,这在使用表面活性剂的过程中控制了它们的行为。

因此,对表面活性剂的强烈,不可抗拒的吸引力是基于伏伏核中多巴胺神经元的敏化作用(形态功能变化)。同时,愉悦感(喜好)不仅没有增加,甚至降低了。与此平行的是,背侧纹状体的神经元参与其中,将对表面活性剂的搜索和使用牢固地整合到了习惯性的生活计划中。

3。

除了伏隔核和纹状体之外,在某些时候,杏仁核(lat.corpus amygdaloideum , eng.amygdala)也会出现在令人上瘾的场景中。这是一个成对的杏仁形结构-每个颞叶一个。杏仁核在情绪的形成(尤其是恐惧),记住情绪激动的事件和做出决定方面起着关键作用。如您所见,杏仁核是我们行为的最高管理者之一。

杏仁核神经元包含大量的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF),去甲肾上腺素,强啡肽受体-脑应激系统的神经递质。 CRF是调节针对应激源的激素,交感和行为反应的多肽。重复施用乙醇,可卡因,海洛因,尼古丁和其他表面活性剂会导致杏仁核中CRF的神经传递发生变化,从而消除这些物质时CRF会增加。从主观上讲,CRF的升高表现为焦虑或厌恶(“不喜欢”,“不想要”的状态)。

去甲肾上腺素通过激发神经元并将注意力集中在应激源上,在应激时提供行为反应。 CRF和去甲肾上腺素互相激活。

强啡肽是与κ-阿片样物质受体趋向的肽。强啡肽介导负面情绪状态,包括反感,烦躁不安和抑郁。强啡肽还提高了奖励阈值并抑制多巴胺释放。除CRF外,成瘾者中强啡肽的活性也随着表面活性剂的撤离而增加。

基本上,我们可以在这里停下来思考一下。人们为什么经常喝酒?“我想喝一百克食欲。” 好的。然而?“好吧,整个公司都在喝酒,这就是为什么……”好吧,还有吗?“我累了,我整天承受压力,老板生气,我妻子生气,我的背痛……”-有吗?具有讽刺意味的是:尽管表面活性剂实际上可以在短期内释放压力,但它们也可以激活CRF,去甲肾上腺素和强啡肽的神经传递。这就导致了这样一个事实,即成瘾者的情绪状态在不断恶化-对于一个快速而清晰的人,对于一个缓慢而几乎不引人注意的人。酒精,海洛因,尼古丁和其他表面活性剂不能缓解压力,反而会加剧压力,因为它们会增加CRF,去甲肾上腺素和强啡肽的水平。

最好以5分钟的动画片来显示。掘金:奇异鸟在平坦的表面上行走,看到一滴,继续前进。他看到另一滴,尝起来。突然,周围的一切都变成了阳光明媚的黄色,迷人的音乐出现了,猕猴桃起飞了一段时间,看上去很幸福。然后,下降效果消失,小鸟着陆并继续前进。她不时遇到相同的下落。猕猴桃喝它们。黄色,音乐,飞行。但是每次飞行越短,坠落就越严重,并且环境(这一点很重要)变得越来越阴暗。对于杏仁核具有过度活跃的压力系统的人来说,这就是世界的样子:对他而言,世界是灰色的,外星的,给人带来悲伤,恐惧或烦恼。不幸的鸟只需要做一件事:再多滴一滴,以便至少在短时间内不知不觉中返回短暂的黄光,正是由于这些滴,世界变得如此黑暗,以至于每滴下降之后,世界都会变得更加黑。

显然,如果您继续使用表面活性剂,杏仁核的应力系统变化只会持续数年。如果你停下来?如果去除所有表面活性剂,则可以抵抗戒断综合征-接下来可以吗?幸运的是。但不是一次。有一个术语:旷日持久的节欲。俄语:亚急性戒断症状。酒精沉迷了10、15、20年然后停止饮酒的人不会很快恢复到舒适的情绪状态-敏感的杏仁核要花几个月甚至有时几年才能恢复。

(应该补充的是,在其他情况下,杏仁核的过度活化也是可能的,例如创伤后压力或慢性疼痛。这些人的成瘾性较高,需要更长的时间才能康复。)

4。

由于杏仁饼的破烂,磨损,有什么比消极的情绪状态更糟的呢?我本人从15年的成瘾经历中学到的最不愉快的事情就是我自己的眼睛不合理。我不能接受吸烟这一事实,但是我也不能戒烟。当我们的行为不符合我们的信念时,我们会感到不适,这就是莱昂·费斯汀格(Leon Festinger)所说的认知失调。没错,当我早上醒来并垂涎已久的第一口气时,不和谐消失了。人人都知道薛定ding的猫。费斯廷格的猫挠挠了我的灵魂。

在表面活性剂的影响下,多巴胺的传递不仅在奖励系统中受到抑制,而且在额叶前皮质中也受到抑制。因此,执行功能恶化。:自我调节,决策,选择和采取行动的灵活性,重要性分配和错误控制。此外,神经塑性变化也影响谷氨酸能传递。多巴胺和谷氨酸向大脑前额叶区域的传递受损会削弱其抵抗强烈冲动或立即停止使用的能力。这些影响解释了为什么成瘾者可能真诚地停止使用精神活性物质,而又无法遵循他们的决定。

五。

由于使用了表面活性剂,基底神经节,杏仁核,前额叶皮层神经元发生的所有事情都反映在一个人的欲望,情感,思想,他做出的决定,行为和生活中。神经元到底发生了什么?我们现在知道:增强各种转录因子的表达,激活基因,合成蛋白质,神经细胞发生形态和功能变化,对某些信号敏感。这些变化称为神经塑性变化。

神经可塑性是学习的本质。我们的大脑不是静态器官,而是一个复杂且不断变化的系统,可以适应解决新出现的问题。因此,这是可以理解的,但是成瘾期间大脑究竟生了什么病?上瘾是疾病吗?

但是,对于这个问题的答案尚无科学共识。是的,我们可以在《国际疾病分类》第10版中找到对精神和行为障碍中的成瘾综合症的诊断。我们可以找到成瘾治疗的临床指南。并得出结论:由于这种诊断进入了ICD-10,并且已经通过药物治疗,因此这是一种疾病。从某些正式的角度来看,成瘾可以被认为是一种疾病,我同意这一点。神经科学家马克·刘易斯对此表示反对。他在《欲望的生物学》一书的副标题中表达了自己的分歧,听起来像是:“成瘾不是疾病。”关于成瘾性质的讨论深深吸引了我,似乎我将为此写一本书。在这里,我将仅简要说明以下内容。马克·刘易斯(Mark Lewis)认为,成瘾的基础都符合学习的概念:大脑会神经适应性地适应搜索和使用表面活性剂的任务。我们对学习可能有不同的态度,但这恰恰是学习。简单的说,成瘾不是大脑患病的东西,而是它学到的东西。即使是像乔治·库伯(George Cube)和诺拉·沃尔科(Nora Volkow)这样的“脑病理论”的严肃支持者,通常也不会写出“神经损伤”,而是写出“神经适应性改变”。肯特·贝里奇( Kent Berridge)认为,这些变化是极端的,我们有理由将成瘾视为一种疾病。但是肯特·贝里奇(Kent Berridge)和他的同事特里·罗宾逊(Terry Robinson)在他们关于成瘾的神经生物学的出版物中,从来没有谈论神经元的病理学,他们谈论的是神经元的致敏作用。除了科学讨论中的极端立场之外,还有更多平衡的概念,巧妙地结合了两种立场的特征。因此,Anke Snook建议将成瘾视为正常现象,有时会出现“类似疾病的阶段”。

在这里,我想用肯特·贝里奇(Kent Berridge)的话结尾:“也许对这些词进行辩论很有趣,最能描述成瘾的词是。但是,我认为,关于单词的争论,例如关于是否说“脑病”,而不是关于成瘾本身的真实特征和机制的争论,很容易成为陷阱,使我们无法专注于更重要的目标。这些目标应该是确定成瘾的主要特征和机制,并考虑帮助成瘾者的最佳方法。”

只要科学家彼此同意,我们就可以从他们的讨论中提取出各方都同意的东西:依赖的核心是对神经元和神经回路的学习。并得出三个实用的结论:1)只要一个人继续使用精神活性物质,上瘾的基础改变就会继续进行; 2)如果您停止使用,这些过程将停止; 3)大脑能够学习和改变,这意味着在戒除精神活性物质的情况下,它将最终重建并适应解决对生命有用的其他任务。在这里重要的是要了解这一点:清醒不是目标,而是积极的神经增生性改变的条件。这是引导线。歌颂清醒是没有意义的。清醒本身并不是目的。但是,清醒是杏仁核压力系统恢复正常活动的必不可少的条件,因此对精神活性物质的吸引力逐渐减弱,前额叶皮层恢复了其执行功能。清醒是恢复自己和管理生活的先决条件。(但是下一次会更多。)